木造建築が新たな時代を迎えています。本記事では、省エネと耐震性能を兼ね備えた木造住宅の設計や施工ノウハウ、最新構法と構造設計、環境に配慮した材料選びやエネルギー消費のコントロールについて詳しく解説します。

さらに、中大規模木造建築に関する法規制や申請手続き、設計・施工・検査に関わる資格や制度、相談先をご紹介します。また、木造建築のデザインや設備について、快適で機能的な空間づくりのポイントをお伝えします。

具体的な事例紹介も充実しており、住宅や公共施設、教育施設など幅広い評価を網羅しています。最後に、木造建築の最新トレンドと今後の展望をまとめてご紹介します。この記事を読めば、木造建築の新時代に適合した知識やノウハウが身につくこと間違いなしです。是非、お楽しみください。

木造建築の新時代:省エネと耐震性能を兼ね備えた建築物

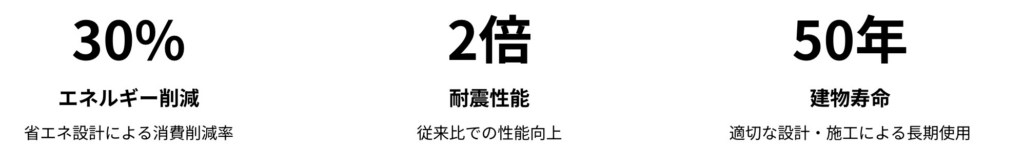

近年、日本の建築業界では木造建築物の省エネ性能と耐震性能の向上が求められています。これにより、新たな時代の木造建築物が次々と誕生しています。省エネ性能を高めるためには、断熱材や遮熱材の適切な選択と配置が重要であり、また建物全体のエネルギー消費を最小化する設計が不可欠です。さらに耐震性能を向上させるには、最新の構法や構造設計が求められます。その根拠として、これらの技術の進化により、木造住宅の寿命も長期化しています。

具体例として、断熱性能が高い複合材料を使用したり、一定の間隔で間木を設置することで、耐震性能の向上を図っている住宅も存在します。また、温熱環境をコントロールする設備や装置も省エネ性能の向上に寄与します。このようにして、省エネと耐震性能が両立された木造建築物が実現されているのです。

本記事では、省エネ基準を達成・削減する設計と施工のノウハウや、耐震性能を高める最新構法と構造設計について詳しく解説します。

省エネ基準を達成・削減する設計と施工ノウハウ

省エネ基準の達成や削減を目指す設計と施工には、以下のような要素が含まれます。まず、建物の断熱性能を高める適切な断熱材や遮熱材の選択と配置が重要で、これにより冷暖房費の節約が可能となります。また、建物全体のエネルギー消費を最小化する設計が求められます。

具体的には、自然光や風通しの利用を最大限に活かすことで、照明費や冷暖房費を削減できます。

省エネ基準の達成・削減に向けた施工ノウハウとしては、熱橋を最小限に抑えるために、断熱材を均一に配置する技術や、遮熱材を正確な位置に取り付ける技術が求められています。さらに、省エネ設備やシステムの導入も重要で、太陽光発電システムやエネルギー回収型換気システムなどが考えられます。これらの設計及び施工ノウハウによって、省エネ基準の達成・削減が可能となります。

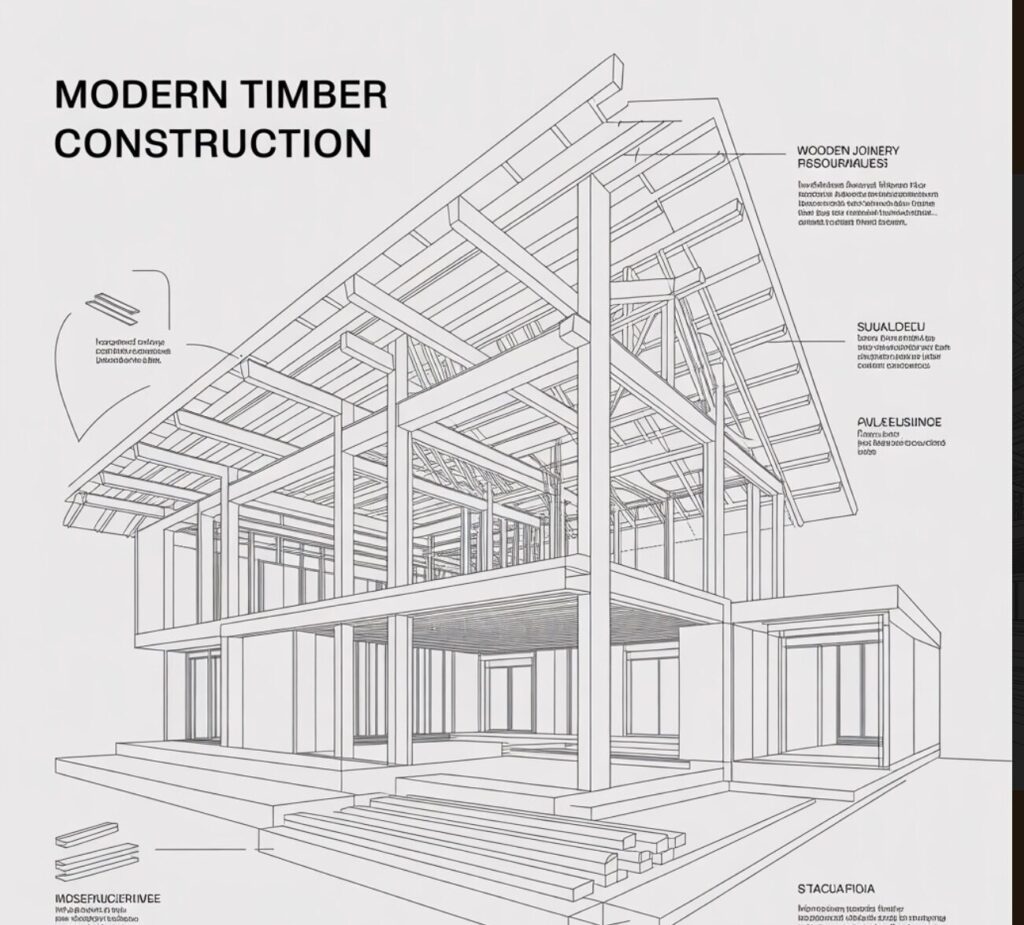

耐震性能を高める最新構法と構造設計

耐震性能を高める最新の構法と構造設計では、地震による損壊リスクを最小限に抑えることが目的となります。そのため、従来の木造建築に比べて地震に強い構法や材料が採用されています。例えば、梁や筋交いの配置を工夫することで、建物の剛性や耐力を向上させることができます。

また、耐力壁や耐震ダンパーの設置により、地震時の揺れのエネルギーを効果的に吸収・分散させることが可能です。さらに、建物の基礎や土台も重要で、免震構造や制震構造を導入することで、地震の影響を大幅に軽減することができます。これらの最新構法と構造設計により、耐震性能が高められた木造建築物が提供されています。

環境に配慮した材料選びとエネルギー消費のコントロール

環境に配慮した材料選びは、持続可能な社会の実現に不可欠である。建築分野では、環境負担の削減と省エネ効果を高めるために、木造建築が注目されている。木材は低コストかつ地球環境に優しい素材であり、適切な設計や施工を行うことで、耐久性が向上し、長い間安心して使用できる。また、木造建築は省エネルギー基準に適合しやすく、大幅なエネルギー消費の削減が期待できる。

エネルギー消費のコントロールにも注意が必要で、設備や設計の工夫により、エネルギー効率が向上する。例えば、断熱材の選定や適切な開口部の設計、太陽光発電システムなどの導入が挙げられる。節電や再生可能エネルギーの活用も重要である。

まとめると、環境に配慮した材料選びとエネルギー消費のコントロールは、持続可能な建築と社会に貢献する。今後も環境に優しい建築物の普及が期待される。

中大規模木造建築の法規制と申請手続きのポイント

中大規模木造建築は、その規模や特性に応じて法規制が設けられており、適切な申請手続きが必要である。法規制の目的は、建築物の安全性向上と環境負担の軽減を図ることである。建築基準法は、中大規模木造建築の設計や施工に関する基本的な要件を定めており、適合性判定手続きを通して申請が行われる。これには適切な設計図面や計算書類の提出が必要である。

また、耐火性能や耐震性能に関する法規制も存在する。適切な構法や材料の選択が求められ、申請には耐火性能試験結果や耐震性能評価等の報告書が必須である。

さらに、中大規模木造建築では、適切な施設や設備が整備されていることが求められる。これには、消防施設やバリアフリー施設などが含まれる。

総じて、中大規模木造建築の法規制と申請手続きには、設計や施工の適正化と安全性向上を図るための複数の要素が含まれており、十分な理解と準備が求められる。

建築基準法と耐火・耐震義務の適用範囲

建築基準法は、建築物の設計や施工に関する基本的な要件を定める法律である。耐火・耐震義務は、建築物の安全性確保を目的とし、建築基準法の一部として規定されている。建築基準法と耐火・耐震義務の適用範囲は、建築物の規模や用途によって異なる。

耐火性能に関しては、建築物の規模や用途、立地条件などに応じて、適切な耐火等級が適用される。例えば、中大規模木造建築物では、一定規模以上の建築物や特定の用途(例:公共施設)に対して、高い耐火性能が求められることが多い。

耐震性能に関しては、建築物の規模や構造に応じて、適切な耐震等級が適用される。地震に対する安全性を確保するため、設計や施工において、耐震構造基準に適合することが求められる。また、既存建築物に対しても、耐震診断や耐震補強が推奨されている。

建築基準法と耐火・耐震義務の適用範囲を十分に理解し、適切な設計や施工が行われることで、安全で環境に配慮した建築物が実現される。

設計・施工・検査に関わる資格や認定制度

設計・施工・検査に関わる資格や認定制度には、さまざまなものがあります。まず、建築設計に関する資格としては、建築士や一級建築士が挙げられます。これらの資格を持つ専門家は、住宅や公共施設などの設計に携わることができます。また、耐震性や省エネルギー性能などの基準を満たす木造住宅を設計するためには、木造建築の専門家として認定された建築士が不可欠です。

次に、施工に関する資格や認定制度としては、木造建築施工管理技士や一級建築施工管理技士があります。これらの資格を持つ専門家は、木造建築物の施工を適切に管理し、品質の高い建築物を実現する役割を担っています。

検査に関わる資格では、建築物の検査を行うための建築検査員や、耐火性能検査士がいます。これらの資格を持つ専門家は、建築物が法規に適合するかどうかをチェックし、安全性や耐火性能を確保しています。

これらの資格や認定制度は、木造建築物の設計・施工・検査の各工程において、専門家が適切な知識と技術を持って対応できることを保証するものです。

申請・手続きの流れと適切な相談先

建築の申請や手続きにはいくつかのステップがあります。最初に、建築確認申請が必要です。これは、建築物が法令に適合しているかどうかを確認するための手続きです。また、建築許可が下りた後は着工前に建築届け出や建築基準法第1条第1項に基づく届出が求められます。

こうした申請・手続きの適切な相談先として、まず考えられるのが建築士や設計事務所です。彼らは設計段階から法令遵守を意識しており、申請書類の作成や手続きにも精通しています。

また、地域によっては、自治体が建築に関する相談窓口を設けていることがあります。ここでは、建築に関する法令や手続きについて専門家からアドバイスを受けることができます。

さらに、専門的な相談が必要な場合には、一級建築士事務所や建築士会などの団体に相談することもできます。彼らは技術面や法規制面において高い知識を持っており、適切なアドバイスが期待できます。

木造建築のデザインと設備:快適で機能的な空間づくり

木造建築のデザインと設備には、快適で機能的な空間を実現するための要素が数多く含まれます。

まず、木の温もりや自然素材ならではの質感を生かしたデザインが特徴的です。さらに、自然光や風を最大限に活用することで、心地良い室内環境を実現します。

また、可住空間の効率的な活用や、柔軟な間取り変更が可能な構造を採用することで、家族構成やライフスタイルの変化に適応しやすくなります。

省エネルギー性能にも優れた設備を選択することが重要です。太陽光発電や地熱利用、高断熱材・高気密材を用いた断熱性能向上など、環境に配慮した木造建築が求められています。

さらに、木造建築には耐震性能を高める構法や設備もあります。耐震壁や耐震ダンパー、ベースアイソレーションなどの技術が快適性と安全性を両立させるための要素として取り入れられています。

これらのデザインと設備を組み合わせることで、木造建築の魅力を最大限に引き出すことができるのです。

最新のデザイン・建築技術の活用例

最近では、建築分野で最新のデザインや技術が次々と登場している。これらを活用することで、構造面や環境面の改善が図られる。

例えば、木造建築においては、耐火性や耐震性が向上し、規模に応じた適切な構法が選択される。また、設計段階での省エネ効果や環境への負荷軽減を重視したプランニングが行われるようになってきた。

公共施設や事務所建築でも、エネルギー消費を抑える設備や遮熱材を利用し、快適な室内環境を創り出す工夫がなされている。

また、デザイン面での斬新な発想を取り入れた建築が話題を集めることもある。これらの活用事例として、国内外で数多くの建築プロジェクトが紹介されている。

このような最新のデザイン・建築技術の活用を学ぶことで、より快適で持続可能な建築を実現することが期待される。

省エネ効果の高い設備やシステムの選び方

省エネ効果の高い設備やシステムを選ぶことで、エネルギー消費を抑え、環境に配慮した建築を実現する。

まず、断熱性能が高い建材を選ぶことで、冷暖房負荷の軽減が可能となる。また、自然環境との調和を図るため、自然素材を利用した窓やドアなどの開口部も検討される。

さらに、省エネ型の設備を導入することで、効率的なエネルギー利用が可能となる。これには、太陽光発電システムやエネルギーマネジメントシステムが含まれる。

また、蓄熱機能や熱交換器を活用した温熱設備の選択も重要である。

その他、LED照明や節水型トイレなども省エネ効果が高く、環境負荷の軽減に貢献する。

これらの設備やシステムの選び方を工夫することで、持続可能性に配慮した建築を実現することができる。

木造建築の事例紹介: 施設から住宅まで幅広い評価を網羅

近年、木造建築の事例が注目されている。これは、木の持つ独特の魅力や特徴が評価されているからである。

公共施設や保育園、幼稚園、学校、事務所、住宅など、様々な用途で木造建築が使用されている。その多くが、環境への取り組みや省エネ効果、コスト削減に重点を置いて設計されている。

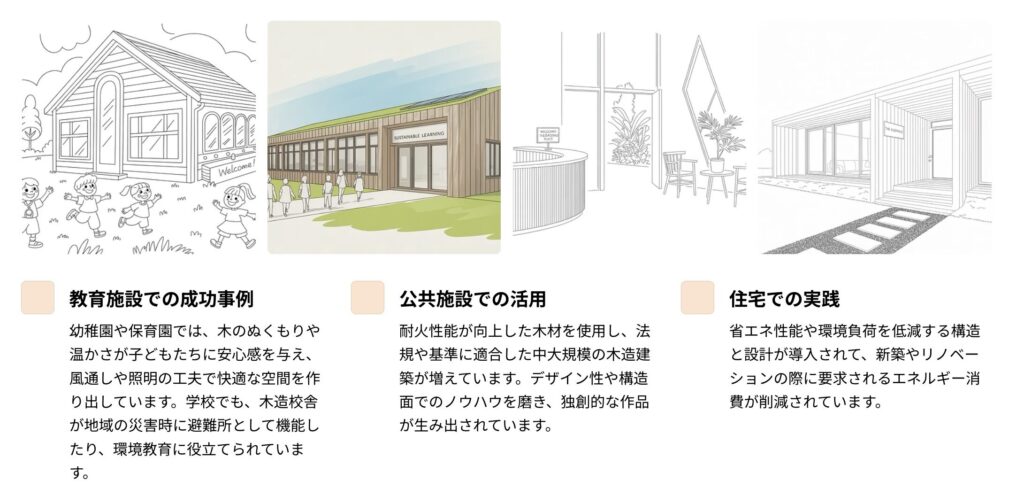

例えば、耐火性能が向上した木材を使用し、法規や基準に適合した中大規模の木造建築が増えている。

また、省エネ性能や環境負荷を低減する構造と設計が導入されて、新築やリノベーションの際に要求されるエネルギー消費が削減されている。

さらに、木造建築を手掛ける建築家や施工業者も、デザイン性や構造面でのノウハウを磨き、独創的な作品を生み出している。

これらの木造建築事例は、日本の伝統的な木造技術が現代の設計や技術と融合し、様々な用途で活躍することを示している。これからも、木造建築の可能性と魅力がさらに広がることが期待される。

住宅や公共施設の成功事例とそのポイント

住宅や公共施設において、木造建築が注目されている理由は、環境への負担軽減や省エネ、耐震性といった利点があるためです。具体的な成功事例としては、木造の幼稚園や学校が挙げられます。これらの施設では、木造の特徴である温熱・エネルギー効率が高く、光や風を最大限に活用した開口部が設計されています。また、木造構法を用いた公共施設では、デザイン性や住環境の改善を目的としたWOWENという構造が取り入れられており、これによって耐火性や耐震性が向上しています。

成功事例のポイントには以下の要素が挙げられます。

– 省エネルギー:木造建築は断熱性が高く、冬季の暖房費や夏季の冷房費が削減できる

– 耐震性:木材は柔軟性に優れており、地震の揺れに対しても適切な対応ができる

– 環境負担の軽減:木材はCO2を吸収し、炭素を蓄えることができるため、環境に優しい素材と考えられる

– 快適な室内環境:木材は湿気を調節し、健康な室内環境を維持する

幼稚園・保育園・学校など教育施設の実例

教育施設においては、木造建築が適切に活用されている事例があります。幼稚園や保育園では、木のぬくもりや温かさが子どもたちに安心感を与え、風通しや照明の工夫で快適な空間を作り出しています。また、学校でも、木造校舎が地域の災害時に避難所として機能したり、環境教育に役立てられています。

こうした教育施設における木造建築の実例には、以下の特徴があると言われています。

– 心地よい環境が整備されており、子どもたちがリラックスして過ごせる

– 地域の木材を活用し、環境に配慮した設計がなされている

– 建築物自体が環境教育の一環となっている

まとめ:木造建築の最新トレンドと今後の展望

最近の木造建築は、環境負担の軽減や省エネ、耐震性などの機能性が注目されており、住宅や公共施設、教育施設など様々な分野で活用されています。また、地域の木材を用いた建築物は、環境教育の一環としても期待されています。今後の展望としては、さらなる環境負担軽減や耐震性能の向上により、木造建築が一層発展が期待されます。

この記事が木造建築に興味を持っている方にとって有益であれば幸いです。さらに詳細な情報を知りたいという方は、当サイト内の関連記事や動画を参照してください。