銀行やメーカーが教えないコスト決定要因と、北九州・福岡・下関で予算を死守する現場の鉄則

現場発!建築会社アーキテクトプロが晒す「概算見積もりの闇」と実践的な資金計画

建築費用の「ブラックボックス」を解明します

ハゼモト建設代表の櫨本健一です。先生方がクリニック開業を決意した時、最初に直面する、そして最も不安に感じるのが「お金」の問題でしょう。銀行から提示される融資額、コンサルタントが示す開業資金の相場。しかし、その中でも特に不透明で、後から「想定外の追加費用」が発生しやすいのが、「クリニックの建築費(新築・内装改修費)」です。

なぜ、クリニックの建築費はこんなにもブレるのでしょうか?私たちは、北九州市、下関市、福岡市近郊で数多くのデンタルクリニック、整形外科、内科の建築・リフォームを手掛けてきましたが、その過程で、先生方が「建築のブラックボックス」によって、いかに不安を感じ、時には無駄な出費を強いられているかを目の当たりにしてきました。

このコラムでは、私たちが現場のプロとして知り尽くしている、「クリニック建築費用が決定する真の要因」と、「見積もりの裏側に潜む危険なワナ」を、すべて包み隠さずお話しします。特に、北九州・下関・福岡という地域特有の建設事情を踏まえ、先生方の予算を死守するための実践的な鉄則を、理由→結論の順番で深く、専門的に解説します。

1. 「相場」は信用できない?クリニック建築費用の基本構造とブレ幅の要因

1.1. 銀行やコンサルタントが示す「相場」が役に立たない理由

なぜ「相場」は役に立たないのか

先生方が開業準備を始めると、必ず「内科の開業資金は〇〇千万円」「デンタルクリニックの内装費は坪単価△△万円」といった「相場」の数字を提示されます。これらの数字は、統計的な平均値としては正しいかもしれませんが、先生方自身のクリニックの予算を決定する上では、ほとんど役に立ちません。

なぜなら、クリニック建築費用は、単なる「建物の躯体コスト」だけでなく、「医療機器に合わせた特殊な設備工事」や「土地の状況に応じた地盤改良工事」など、個別のプロジェクト要因に大きく左右されるからです。

相場の落とし穴

特に、銀行やコンサルタントが示す相場には、土地代、医療機器代、そして最もブレやすい「付帯工事費」が曖昧な形で含まれているか、あるいは除外されていることが多く、最終的な総事業費が、彼らの提示した相場から平気で10~20%以上乖離することが現場では常態化しています。

結論として、北九州市・下関市・福岡市で独自のクリニックを建てる場合、一般的な相場を盲信するのは非常に危険です。特に内装費については、内科の感染対策ゾーニングや、整形外科のリハビリ機器の床補強、デンタルクリニックの配管・バキューム設備など、診療科特有の要求が坪単価を大きく押し上げる要因となります。まずは、「先生の実現したい医療」を具体化するための「必要最小限の建築費用」を、私たちのような建築のプロと徹底的に試算することが、予算死守の第一歩です。

1.2. 建築コストの決定要因:規模・構造・診療科別の坪単価のリアル

診療科別の特殊コスト

結論として、北九州市・福岡市で新築を行う場合、内装・設備費は、建物の種類にもよりますが、一般的なオフィスビルよりも20~50%割高になることを覚悟してください。坪単価で比較する際は、「何がどこまで含まれているか」を細かく建築会社に質問し、「特殊設備工事費の変動リスク」について事前に徹底的に協議することが、予算オーバーを防ぐ鍵です。

1.3. 北九州市・下関市・福岡市における建築資材・人件費の高騰トレンド

資材価格の高騰

近年、国内の建築業界では、ウッドショックや世界的なインフレの影響で資材価格が高騰しており、この傾向は北九州市・下関市・福岡市の地域も例外ではありません。特に、輸入木材や鋼材、そして医療施設に不可欠な空調・換気設備などの価格上昇が顕著です。

さらに深刻なのが「人件費(労務費)」です。この地域でも熟練の職人の高齢化が進み、人手不足が常態化しています。高い品質と確実な工期を確保するためには、当然ながら、高い技術を持つ職人を確保する必要がありますが、そのコストは年々上昇しています。

結論として、資材高騰の時代において、「安すぎる見積もり」は、「手抜き」や「品質の低下」、あるいは「後からの追加請求」のリスクが高いサインです。北九州市・下関市・福岡市で安心して開業するためには、地域での実績があり、顔の見える職人で施工するハゼモト建設のようなパートナーを選び、適正な価格で確実な品質を確保することが、結果的に最も経済的かつ安心な道となります。

2. 新築かテナントか?建築形態による「見えないコスト」の徹底比較

2.1. 新築の土地探し:地盤改良費・造成費が予算を圧迫する実態

土地の「見えないコスト」

新築戸建てクリニックは、設計の自由度が高く理想的な空間を実現しやすい反面、土地の購入費用以外に「見えないコスト」が発生しやすいのが特徴です。その最大の要因が「土地の状況」です。

北九州市や下関市の郊外エリアでは、過去に田畑や山林だった場所を造成した「軟弱な地盤」や、過去に埋蔵物があった土地が多く見受けられます。これらの土地で建物を建てる際には、地盤調査の結果に応じて、数百万~数千万円に及ぶ地盤改良工事(杭打ち、表層改良など)が必須となります。

銀行や不動産仲介業者は、この地盤改良費を建築費用に正確に含めて試算してくれないことが多く、先生方が融資実行後に直面する最大の「想定外の出費」となりがちです。また、高低差がある土地では、擁壁工事や造成工事が必要となり、これもまた高額な付帯工事費として予算を圧迫します。

重要:土地の契約前に、必ず建築会社に「地盤調査の実施」と「地盤改良の概算費用(要否含む)」を算出させ、総事業費に組み込んでください。

結論として、新築クリニックの予算を死守するためには、土地代だけでなく、「地盤改良費」と「造成費」を建築会社に専門的な視点で試算させることが極めて重要です。土地が多少高くなっても、地盤が強固な土地を選ぶ方が、結果的に総コストを抑えられ、工期も安定するという現場の鉄則を忘れないでください。

2.2. テナント改修:「解体後のリスク」と「原状回復費用」という爆弾

テナント改修の二つの爆弾

福岡市のような都心部で多いテナント開業は、初期の「建物本体工事費」がないため、初期費用が抑えられると思われがちです。しかし、テナント改修には「二つの爆弾」が潜んでいます。

契約前の必須対策

- 「解体後のリスク対策のための予備費」を必ず予算に組み込む

- 賃貸契約書の原状回復条項について、建築会社と共に大家さんとの交渉を行う

- 既存のインフラ(電気容量、給排水経路)が医療機器に対応できるかの事前調査を徹底する

結論として、テナント改修を選ぶ場合は、坪単価の安さだけでなく、「解体・撤去費用」と「インフラ改修費用」、そして「将来の原状回復費用」という見えないコストを建築会社に徹底的に洗い出させるべきです。特に既存のインフラ(電気容量、給排水経路)が医療機器に対応できるかどうかの事前調査は、テナント改修の成否を握る最重要ポイントです。

2.3. 医療モール(メディカルビル)特有の建築コストと制約

医療モールの特殊性

医療モールは、集患上のメリットがある一方で、建築・内装費用の制約が多く、コストが割高になりがちです。最大の要因は、「建物全体としての共通ルール」に縛られることです。

特に、空調システムや給排水の配管ルート、電気のメイン幹線などは、ビル全体で一括管理・設計されているため、先生方の「理想とする設備仕様」を自由に選ぶことが困難です。

設備の制約

例えば、デンタルクリニックで高性能なバキュームを導入したくても、ビルの配管容量が不足している場合、高額な改修工事が求められます。

工期・作業の制限

内装工事の工期や、エレベーターの使用、搬入ルートなども厳しく制限されるため、作業効率が落ち、結果的に「労務費」が割高になる傾向があります。

維持管理費と原状回復

共用部分の維持管理費や、退去時の原状回復ルールも厳格で、長期的なコスト負担が大きくなります。

検討時のポイント:医療モールを検討する際は、「建物全体の仕様書」を建築会社に提示し、「内装・設備の自由度がどれだけ制限されるか」、そして「追加で必要な特殊工事」の概算を算出させてください。

結論として、医療モールのコストは、「集患のしやすさというメリット」と「建築費・維持管理費の割高感」のバランスで判断すべきです。特に福岡市や北九州市の新しい医療モールでは、高いグレードの内装が要求されることが多く、テナント改修でありながら、新築に近い坪単価になるケースがあることに注意が必要です。

3. 見積書に潜む「黒い霧」:「一式」表記と建築会社選びの罠

開業コンサルタントや、初期段階の建築会社が提出する見積もりには、様々な「罠」が潜んでいます。この章では、見積書の裏側に隠された危険性と、それを見抜くための実践的な知識をお伝えします。

3.1. 「概算見積もり」を鵜呑みにしてはいけない理由と「予備費」の現実

概算見積もりの危険性

開業コンサルタントや、初期段階の建築会社が提出する見積もりは、ほとんどの場合「概算見積もり」です。これは、「図面がまだ詳細に固まっていない状態」で、過去の経験値から「ざっくりこれくらいかかるだろう」という予測を立てたものです。

しかし、この概算見積もりを元に融資計画を立て、いざ詳細設計に入ると、「図面が具体的になったことで、当初の想定より費用が膨らんだ」という事態が頻発します。なぜなら、概算では含まれていなかった「細かい建材のグレードアップ」「コンセントの位置の追加」「照明器具の特殊性」などが積み重なるからです。

追加費用トラブルの構造

先生方は「概算より高くなった」と不満を持たれますが、建築会社は「概算だから」で片付けてしまうことが多く、これが「追加費用のトラブル」の最大の原因となります。

推奨予備費率

概算見積もりの段階で、建築費の10%程度を予備費として計上することを推奨します。

実際の増額幅

詳細設計後、概算から20%以上増額するケースも珍しくありません。

結論として、見積もりは、「図面の詳細度」に比例して正確になります。ハゼモト建設では、概算段階でもできる限り詳細な内訳を提示しますが、先生方も概算の段階で「予備費」を予算に組み込むことと、「詳細設計後の最終見積もりで、概算からの増額がどこまで許容できるか」を建築会社と事前に書面で合意することが、予算管理の鉄則です。

3.2. 危険な「一式」表記を解読する:設備・付帯工事の分離発注リスク

「一式」表記の危険性

見積書の中で特に危険なのが「内装工事一式」「設備工事一式」といった「一式」表記です。建築会社は、自社で施工しない特殊な医療設備(X線室、歯科ユニットの配管など)や、付帯工事(外構工事、看板、造作家具)を「一式」の中に含めるか、あるいは「別途工事」として分離して提示してきます。

問題①:比較困難

業者AとBの「内装工事一式」の金額が違っても、何が内訳に含まれているかが分からず、適正な比較ができません。

問題②:責任の所在の曖昧化

「別途工事」として医療機器メーカーや別の業者に直接依頼した場合、その工事で発生した工期遅延や不具合の責任が、建築会社、メーカー、先生方の間で「たらい回し」になりがちです。

詳細内訳書の要求項目

- 電気工事:メーカー名、型番、数量、単価

- 空調工事:機器仕様、配管ルート、施工範囲

- 給排水工事:配管材質、経路、接続箇所

- 内装仕上げ:建材グレード、施工面積、工法

- 建具:種類、サイズ、材質、金物

重要:見積書では、「一式」表記を拒否し、全ての主要な工事について詳細内訳書を要求してください。

結論として、北九州市・下関市・福岡市でクリニックの機能に直結する設備工事については、「建築会社が全てを管理する」ことが、工期厳守と品質確保の鉄則です。ハゼモト建設では、先生方のリスクを減らすため、特殊な医療機器関連の工事も含め、可能な限り一元管理する体制を整えています。「責任の所在が明確なこと」が、結果的に「最も安い買い物」になるのです。

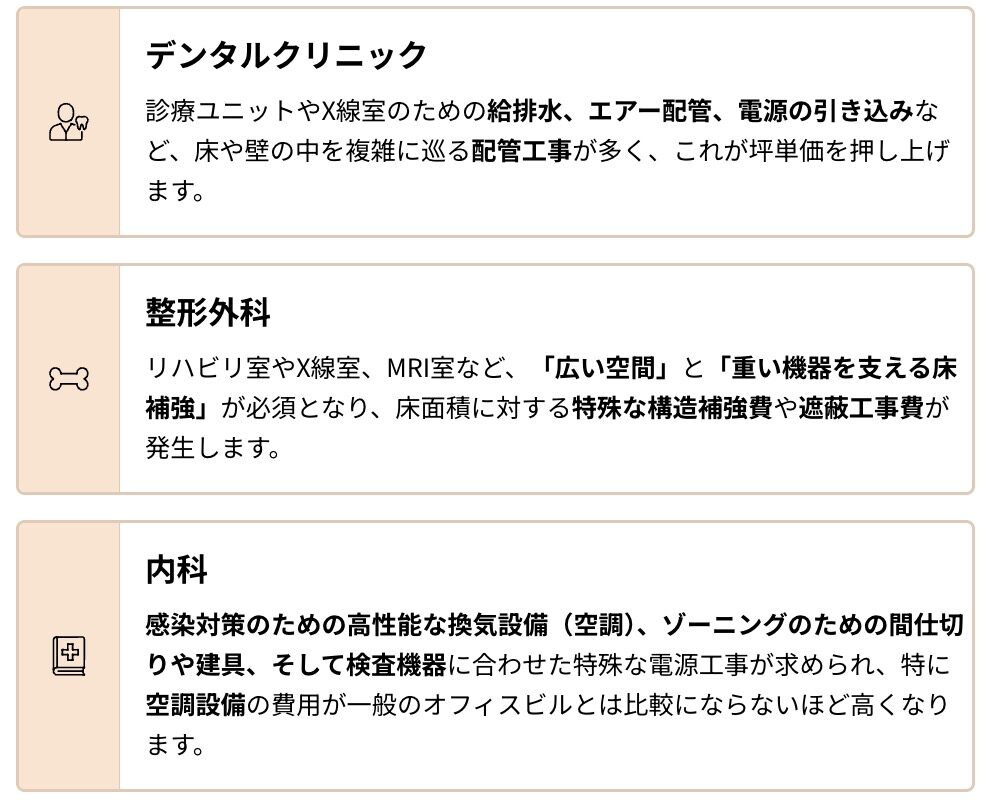

3.3. デンタル、整形外科、内科特有の「高額な特殊工事費」とその内訳

診療科によって、建築費用の中で特に高額になる特殊工事費があり、これを概算見積もりの段階で見落とすと、後から大きな追加費用となります。

| デンタル | 特殊配管・バキューム設備工事:ユニットごとに必要な給排水、エアー、電気の複雑な配管ルートと、バキューム室の設置費用。 | 配管スペース確保のため、床を二重にしたり(二重床)、天井を下げたりする躯体工事が発生しがち。 |

| 整形外科 | X線室・リハビリ室の構造補強・遮蔽工事:重い機器を支えるための床の補強、X線遮蔽のための鉛張り工事、広いリハビリ室のための大空間確保の構造設計。 | 鉛張り工事は専門業者への発注となり、費用が高額。また、リハビリ機器のための電源容量も大きい。 |

| 内科 | 高性能空調・換気システム:感染対策のためのHEPAフィルターや陰圧対応の空調設備、ゾーニングのための建具と壁の防火区画。 | 院内全体の空気の流れをコントロールするため、ダクト工事が大掛かりになり、天井裏のスペースが必要となる。 |

これらの工事は、一般の建築会社が日常的に行う工事ではないため、専門業者への見積もりが遅れ、最終的な見積もりが遅れる原因となります。

契約前の必須事項:「診療科特有の特殊工事費」について、「坪単価」ではなく「一式」でもなく、「項目ごとの詳細な数量と単価」を算出し、総建築費の変動要素として切り分けて管理してください。

結論として、特殊工事費は、クリニックの機能に直結する「聖域」であり、コストダウンの対象にすべきではありません。むしろ、建築会社と医療機器メーカーが連携し、「機器の性能を最大限に活かし、かつ建築費用を最小限に抑える配置・仕様」を初期段階で決定することが、最も賢い資金の使い方です。

4. 「坪単価」を抑えるための現場発コストダウン戦略

建築費用を抑えるためには、単に「安い建材」を選ぶのではなく、プロの視点から戦略的にアプローチする必要があります。この章では、現場で実践している効果的なコストダウン手法をご紹介します。

4.1. 構造・規模の最適化:最小限の面積で最大の効果を得る間取りの工夫

面積最適化の原則

建築費は基本的に「延床面積」、つまり「坪数」に比例します。したがって、最も効果的なコストダウンは、「無駄な面積を削ること」です。

しかし、クリニックは医療法やバリアフリー法によって、「必要な面積」が法律で定められています。例えば、整形外科のリハビリ室や、内科の感染対策ゾーニングに必要な空間は削れません。

私たちが現場で実践するのは、「機能を持たない無駄な空間を削り、削れない空間の使い勝手を最大化する」というアプローチです。

デッドスペースの見直し

廊下や待合室、スタッフルームの「デッドスペース」を徹底的に見直します。

回遊性のある動線設計

スタッフと患者の動線を最適化し、無駄な移動を削減します。

多機能な造作家具

収納と間仕切りを兼ねた造作家具で、空間を有効活用します。

結論として、坪単価を抑えるには、ハゼモト建設のようなクリニック専門の建築設計の知見が必要です。北九州市・福岡市で土地やテナントの制約がある場合、「削れない医療空間」の面積を確保しつつ、「削れるサポート空間」の面積を限界まで抑え込む「間取りの妙」こそが、予算内に収める最大の技術です。

4.2. 素材選びのプロの視点:見積もりを左右する建材のグレードと効果的なメリハリ

メリハリをつけた素材選定

内装の仕上げ材(床、壁、天井)は、建物の印象を大きく左右しますが、グレードによって価格に大きな差が出ます。安価な建材を選べばコストダウンできますが、クリニックの場合、耐久性、清掃性、防火性といった「医療施設に必要な機能」を犠牲にしてはいけません。

コストをかける場所

診療室、オペ室、滅菌室など、衛生管理と機能性が最優先される場所の床材や壁材は、耐久性・抗菌性・清掃性に優れた高機能な素材を選びます。

コストを抑える場所

スタッフルーム、書庫、バックヤードなど、患者の目に触れない場所の建材のグレードを落とします。

視覚効果の活用

待合室など、患者の目に触れる空間は、「安価でも視覚効果の高いデザイン(例えば、アクセントウォール)」を採用し、空間全体の印象を損なわないようにします。

機能性重視の選定基準

- 耐久性:長期使用に耐える素材を選択

- 清掃性:日常メンテナンスが容易な仕上げ

- 防火性:医療施設に求められる基準をクリア

- 抗菌性:感染対策に配慮した素材

プロのアドバイス:建材の選定は、「価格」ではなく「機能と耐久性」を軸に判断し、「患者の目に触れる場所」と「バックヤード」でグレードにメリハリをつけてください。

結論として、クリニック建築におけるコストダウンは、「安物買いの銭失い」になってはいけません。北九州市・下関市・福岡市のハゼモト建設では、「コストを抑えつつ、医療施設に必要な機能を損なわない建材」の知識と調達ルートを持っています。特に、清掃性はランニングコストに直結するため、初期投資とランニングコストを総合的に判断することが、プロの視点です。

4.3. 工期と費用の密接な関係:仕様決定の遅れが招く高額な手戻り工事費

工期遅延がコストを押し上げる

工期の遅延は、建築費用を押し上げる最も大きな要因の一つです。工事期間中に先生方からの「仕様変更」が発生すると、すでに発注・納品された資材のキャンセル料、現場での手戻り作業(例:壁を壊して配線をやり直す)、そして工期の延長による現場管理費・人件費の増加が、全て追加費用として先生方に跳ね返ってきます。

特に、デンタルクリニックのユニット配置や、整形外科のX線室の電源など、「建築の基礎に関わる設備」の仕様変更は、工事全体を止める原因となり、その追加費用は、初期の節約分を簡単に上回ります。

手戻り工事の追加コスト

仕様変更による手戻り工事は、当初見積もりの30%以上の追加費用が発生することも。

工期遅延の平均

大きな仕様変更は2-3週間の工期遅延を招きます。

詳細設計段階

実物サンプルやVR・3Dパースで全ての仕様を確認

フリーズ期間

着工前に全ての仕様を確定させる「フリーズ期間」を設定

着工

仕様変更なしで工事を進行

予定通り完成

開業日を厳守

結論として、北九州市・福岡市で開業を急ぐ先生方にとって、「開業日の遵守」は「建築費の予算厳守」と並ぶ最優先事項です。ハゼモト建設では、詳細設計の段階で「実物サンプル」や「VR・3Dパース」を駆使し、着工前に全ての仕様を確定させる「フリーズ期間」を設けています。仕様変更のコスト(手戻り費用)は、想像以上に高額になるという現場の現実を理解し、「初期の決断力」を最重要視してください。

5. 融資実行後の「資金使途変更」を避けるための契約実務

建築費用の計画と融資のタイミングは、開業成功の鍵を握る重要な要素です。この章では、資金調達と建築契約の適切な進め方について解説します。

5.1. 建築契約と融資契約のタイミング:失敗しない資金調達の流れ

融資と建築契約の落とし穴

多くの先生方は、「銀行の融資が確定してから建築会社と契約する」という流れを理想としますが、ここに大きな落とし穴があります。

銀行は、融資の審査を行う際に、「建築会社が作成した詳細な見積もり(建築工事請負契約書)」を要求します。つまり、融資契約を結ぶためには、その前提となる「建築契約」を、最終的な金額で締結している必要があるのです。

もし、この建築契約の金額が、融資実行後に「地盤改良費の追加」や「資材高騰」などで増額した場合、先生方は銀行に「資金使途の変更」を申請し、追加融資の審査を受けなければなりません。

資金使途変更のリスク

これは、時間と手間を要するだけでなく、追加融資が否決されるリスクもあります。融資が滞れば、建築会社への支払いができず、工事は中断し、開業は遅延します。

詳細見積もり作成

建築会社が最終見積もりを作成

予備費の組み込み

予期せぬ費用に備えた予備費を含める

建築契約締結

最終金額で建築工事請負契約を締結

融資申請

契約書を添えて銀行に融資申請

融資実行・着工

融資実行後、安心して着工

重要な鉄則:「建築工事請負契約」の締結は、「最終見積もり」に基づいて行い、その金額を「融資実行前の最終確認金額」として銀行に提示してください。また、「予期せぬ費用」が発生した場合に備え、予備費を融資総額に含めておくことが、資金計画の鉄則です。

結論として、北九州市・下関市・福岡市でハゼモト建設が関わるプロジェクトでは、建築費の透明性を最大限に高めた「詳細内訳見積もり」を速やかに作成し、先生方が自信を持って銀行に提示できる契約書を準備します。「融資と建築のスケジュール」を密接に連動させることが、安全な開業への最短ルートです。

5.2. 建築家・設計事務所と施工会社の間で発生する「責任のたらい回し」

設計施工分離方式のリスク

「設計事務所に依頼する設計施工分離方式」を選んだ場合、建築コストが増大したり、トラブルが発生したりした際、責任の所在が曖昧になりやすいという問題があります。

設計事務所は、「意匠(デザイン)」を優先し、「施工性」や「コスト」を軽視しがちです。その結果、施工会社が見積もりを取ると、「設計事務所の仕様では予算を大幅にオーバーする」「現場の法規制をクリアできない」といった問題が発生します。

責任のたらい回し

この時、設計事務所は「施工会社の見積もりが高い」と主張し、施工会社は「設計が現実的ではない」と主張し、間に挟まれた先生方は、どちらの主張が正しいのか分からず、「追加費用の発生」と「工期の遅延」という二重の被害を被ります。

設計施工分離方式

設計と施工が別会社のため、責任の所在が曖昧になりやすい

設計施工一括方式(推奨)

設計から施工まで一社が責任を持つため、トラブルが少ない

結論として、私たちハゼモト建設(アーキテクトプロ)は、設計の段階から、現場のプロがコストと施工性を考慮した提案を行います。北九州市・下関市・福岡市で、先生方の貴重な資金と時間を守るためには、「デザインとコスト、そして工期」の全ての責任を一社で負える体制こそが、最も安心で経済的な選択なのです。

5.3. 櫨本健一の哲学:クリニック建築の成功は「透明性」と「信頼関係」にある

ここまで、クリニック建築費用を巡る「見えないリスク」と「現場の鉄則」について詳しく述べてきました。私、櫨本健一は、建築のプロとして、先生方に「なぜこの費用が必要なのか」を明確に理解していただきたいと考えています。「一式」という言葉で予算を誤魔化したり、「安すぎる概算」で契約を取ろうとしたりする姿勢は、先生方との信頼関係を損ない、結果的に「失敗する建築」につながります。

クリニック建築は、決して安くはありません。だからこそ、先生方の夢と情熱が込められた大切な資金を、最も効率的で、最も安全な形で活用することが、私たちの使命です。透明性の高い見積もりと、率直な意見交換こそが、予算超過のリスクを減らし、最高のクリニックを生み出す土台となります。

建築会社選びの基準:建築会社を選ぶ最大の基準は、「最も安い金額」ではなく、「最も信頼できる人間性」と「予算の透明性」です。