北九州市・下関市・福岡市の医師が知るべき7つの注意点と解決策無料相談を申し込む施工事例を見る

その増築、本当に大丈夫ですか?

クリニックの増築や改修をご検討中の先生方、こんにちは。

北九州市・下関市・福岡市を中心に多くの医院建築を手掛けてきた、アーキテクトプロ(ハゼモト建設)の櫨本健一です。

「患者様が増えて手狭になった」「新しい診療科目を導入したい」「バリアフリー化を進めたい」といった理由で、クリニックの増築やリフォームを検討される先生は少なくありません。しかし、いざ計画を進めようとすると、銀行や医療機器メーカーの担当者からは聞かされない、「本当に大丈夫なのか?」という不安や疑問にぶつかることが多々あります。

こうしたご相談は、私たちが日々、現場で直面している現実です。

私はこれまでの経験から、多くの先生が抱えるこれらの不安や疑問を解消し、安心して増築・改修に踏み出せるよう、具体的なアドバイスをお届けしたいと思っています。

このコラムでは、銀行や医療機器メーカーが触れない、「建築のプロが語る現場の実務」に焦点を当て、クリニックの増築・改修で直面するであろう7つの課題とその解決策を、ストーリー形式で分かりやすく解説していきます。

目次

増築・改修を成功させる最初のステップ

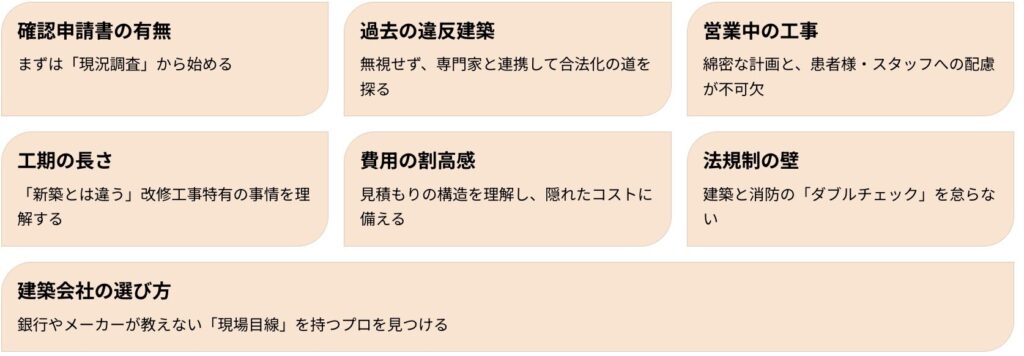

なぜ竣工図書・確認申請書が重要なのか?

確認申請書がない!なぜそんなことが起きるのか?

ある日、北九州市内で内科クリニックを営むA先生から相談の電話がありました。

「櫨本さん、実は増築を考えているんだけど、昔のことで、建物を建てた時の図面や確認申請書が見当たらないんです。父親が建てたものなので、どこに行ったのかも分からなくて。このままだと、増築の計画って進められないんでしょうか?」

A先生のように、竣工図書や確認申請書がないというケースは、実は珍しくありません。

特に、築年数が古い建物や、先代の院長から引き継いだクリニックでよく見られます。

重要: 「書類がない=増築が不可能」ではありません。しかし、その状態を放置して計画を進めるのは、非常に危険を伴います。

確認申請書の存在しない建物での増築・改修が抱えるリスク

確認申請書や竣工図書がない状態で増築を進めることは、「目隠しをして道を渡る」ようなものです。

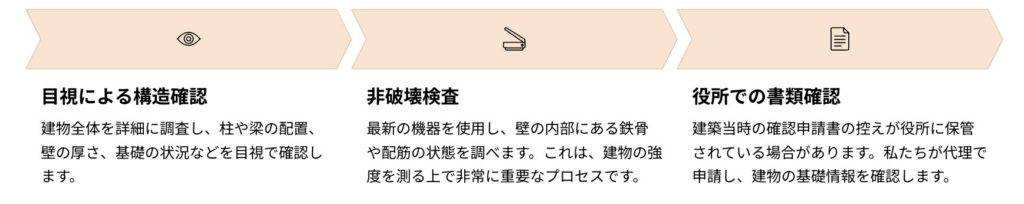

解決策:専門家による「現況調査」の重要性

では、どうすれば良いのか? A先生には、まず当社の建築士による「現況調査」をご提案しました。

これらの調査を通じて、私たちはA先生のクリニックの「健康診断書」を作成しました。これにより、「どこまでなら増築が可能か」「どのような補強が必要か」が明確になり、A先生は安心して次のステップへ進むことができました。

書類がないからと諦める必要はありません。

しかし、安易に工事を始めるのではなく、まずは専門家による正確な「現況調査」を行うこと。

これが、クリニックの増築・改修を成功させるための最初の、そして最も重要な一歩なのです。

届出なく行われた過去の増改築

その状態、実は違法建築かも

「ちょっとした工事」のつもりが…なぜ問題になるのか?

「うちのクリニック、昔、裏口のところに倉庫を増築したんだけど、特に役所には届け出てないんですよね。大した工事じゃないからいいかなと思って…」

これは、福岡市内でデンタルクリニックを経営するB先生から伺った話です。

B先生は、この小さな倉庫を改装して、スタッフの休憩室にしたいと考えていました。しかし、B先生の言う「大した工事じゃない」という認識が、実は大きな問題の火種になることがあります。

なぜなら、建物の増築や改築は、たとえ小さな面積であっても、建築基準法上の「建築」行為に該当する可能性があるからです。

建築基準法では、「新築」「増築」「改築」「移転」の4つの行為について、原則として建築確認申請を義務付けています。この申請は、建物の計画が法規に適合しているかを事前に審査するもので、建物の安全性を担保するために不可欠な手続きです。

B先生のケースでは、たとえ小さな倉庫であっても、それが「既存の建物に付加された」増築行為である以上、本来は建築確認申請が必要だったのです。

是正勧告のリスクと、知らずに違法状態を放置する危険性

「でも、昔のことだし、今更ばれることなんてないだろう?」そう思われるかもしれません。

しかし、増築工事を行う際、既存の建物が法的に問題ない状態であるかどうかを、新しい工事の確認申請時に「既存不適格」として報告する必要があります。

B先生は「あのまま工事を進めていたら、後で大変なことになっていたんですね」と、ゾッとされていました。

合法化への道:適切な手続きと専門家の役割

では、どうすれば良いのでしょうか? 結論から言えば、「現状を把握し、専門家の力を借りて合法化の道を探る」ことです。

B先生のクリニックの小さな増築部分も、私たちはまず現状を詳細に調査し、それが現在の法規に照らし合わせてどの程度問題があるのかを洗い出しました。

そして、最小限の是正工事と、既存部分を含めた適切な書類作成を行うことで、新しい増築の計画を進めることができました。

違法状態を放置することは、将来にわたる大きなリスクとなります。 ご自身のクリニックが、本当に法律に則って建てられているか不安に思われたら、早めに建築の専門家にご相談ください。過去の過ちを正し、安心して未来の計画を進めることが、クリニック経営の安定につながるのです。

営業を続けながらの工事は可能か?

患者様とスタッフへの影響を最小限にするための計画術

診療への影響が不安…現実的な工事計画の立て方

下関市で整形外科クリニックを経営されているC先生は、増築を考えているものの、こんな悩みを抱えていました。

「工事の間、クリニックを休診にするのは無理だ。休んでしまうと、患者様が他の病院に移ってしまうかもしれないし、スタッフの給料も保証できない。でも、工事をしながら診療なんて、患者さんに迷惑がかかるんじゃないか…」

C先生の不安は、クリニックの増築・改修を検討されるすべての先生が抱く、切実な問題です。患者様は、騒音や振動、粉塵を嫌いますし、スタッフも日々の業務に支障が出ないか心配されます。

しかし、結論から言えば、営業を続けながらの工事は、計画次第で十分に可能です。

重要なのは、「患者様とスタッフの動線を分ける」こと、そして「段階的な工事計画を立てる」ことです。

騒音・振動・粉塵対策:近隣への配慮と現場での工夫

私たちは、営業中のクリニックの増築工事において、特に以下の3つの対策を徹底しています。

仮設診療所や段階的工事:具体的な成功事例と失敗事例

C先生のクリニックでは、診療スペースを確保しながら段階的に増築を進める計画を立てました。

失敗事例も正直に話しておきましょう

以前、十分な計画を立てずに工事に着手した結果、患者様のトイレが工事エリアにかぶってしまい、数日間使用できなくなるというトラブルがありました。

慌てて仮設トイレを設置しましたが、患者様には不便をかけてしまいました。

この経験から、私たちは「患者様、スタッフの動線、そしてトイレや水回りなどの重要インフラ」を、工事計画の初期段階で徹底的にシミュレーションすることを学びました。

営業を続けながらの工事は、確かに難易度が高いです。しかし、事前の綿密な計画と、現場での臨機応変な対応、そして何よりも患者様とスタッフへの配慮を第一に考えることで、スムーズな工事は実現できます。

工期はどれくらいかかる?

小さな工事でも意外と時間がかかる理由

新築とは違う「改修工事」特有の段取り

「クリニックを一部改修するだけだから、1〜2週間で終わるでしょ?」そう思われる先生は多いのですが、実は新築工事に比べて、増築や改修工事の方が工期が読みにくいことが多いのです。

なぜかというと、新築工事が「ゼロからのスタート」であるのに対し、改修工事は「既存の建物を生かしながら、どこまで手を加えるか」という複雑なプロセスだからです。

営業中のクリニックでは、大きな資材や廃棄物の搬入・搬出を、診療時間外に行わなければなりません。これも工期に影響します。

以前、福岡市内で内科クリニックのリフォームを担当した際、外壁の改修工事で足場を組む必要がありました。しかし、クリニックの玄関が足場に囲まれることで、患者様の出入りが不便になることが判明。急遽、足場の一部を診療時間中は開けられるよう工夫したり、安全通路を確保するための追加工事が発生したりしました。工期は、単に工事の「量」だけで決まるわけではないのです。

内科・整形外科・デンタルクリニック…診療科目ごとの工期変動要素

クリニックの診療科目によっても、工期は変動します。

チェアユニットや給排水設備、コンプレッサーなど、特殊な設備の移設や新設が伴います。これらの機器の搬入・設置には専門の業者との連携が不可欠であり、その調整に時間がかかることがあります。

「〇〇医院様の場合、チェアユニットの設置に2日、給排水管の接続に1日、コンプレッサー室の移設に1日、といった具体的な段取りを組んでいきましょう。」というように、診療科目特有の作業工程を細かく分解して計画を立てることが重要です。

効率的な工程管理と、工期を短縮する裏ワザ

工期を短縮するための裏ワザは、実は「計画段階での徹底的なすり合わせ」にあります。

「小さくても工程は同じ」。これは、私たちが常々先生方にお伝えしている言葉です。部分的な増改築であっても、「解体→基礎→躯体→内外装→設備→引き渡し」という大きな流れは変わりません。

その各工程を、いかにスムーズに進めるか。そこに、工期を短縮するためのノウハウが詰まっているのです。

費用は新築より割高になる?

増築・改修コストの構造と資金計画のポイント

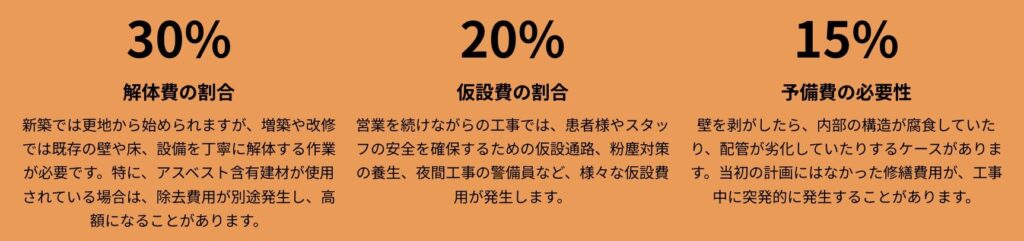

解体費・仮設費…見落としがちな隠れたコスト

「新築で建てるより、増築の方が安く済むでしょ?」このご質問、非常に多くいただきます。確かに、一見すると増築の方がコストが抑えられそうに感じます。しかし、実際は増築・改修の方が新築時より割高になるケースが少なくありません。

その理由として、多くの先生が見落としがちな「隠れたコスト」が存在するからです。

これらのコストは、見積もりの段階では見えにくいことが多く、「思っていたよりも費用がかさんだ…」というトラブルに繋がります。

新築単価 vs 改修単価:なぜ改修は割高に感じるのか?

新築工事の場合

多くの資材をまとめて発注するため、単価を抑えることができます。職人はまっさらな場所で効率的に作業を進められます。

改修工事の場合

必要な資材を少量ずつ購入することが多いため、資材単価が割高になりがちです。「既存の壁を壊さないように」「配管を傷つけないように」といった、より慎重で繊細な作業が求められます。

以前、下関市で築30年のクリニックの改修を検討されていたD先生は、見積もりを見て驚かれていました。しかし、私たちが「この壁の向こうには、建物の主要な構造部分が隠れています。それを傷つけずに解体するには、重機ではなく、手作業で慎重に進める必要があります。この手間賃が、将来の建物の安全を守るための費用なんです。」とご説明すると、納得していただけました。

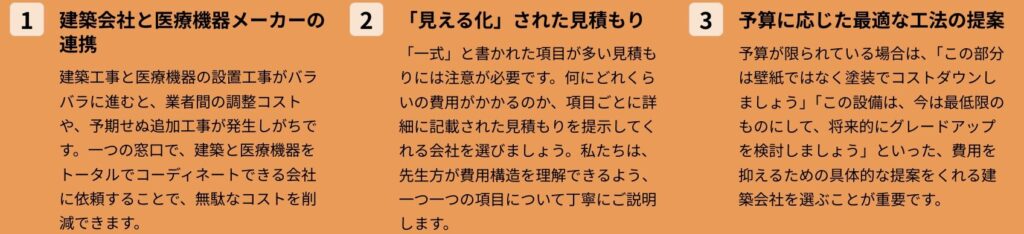

費用を抑えるための賢い発注方法と見積もりの見方

では、どうすれば費用を抑えられるのでしょうか?

面積変更と用途変更

確認申請と消防設備の壁を乗り越える

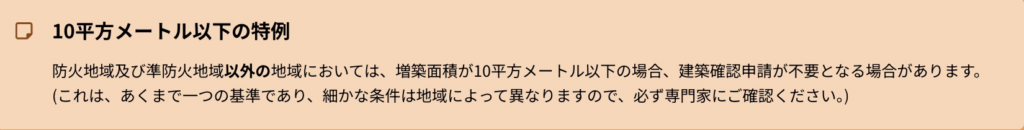

増築面積と建築基準法:なぜ10平方メートルが境界線なのか?

「増築って、どのくらいの広さから確認申請が必要なの?」この質問に対する答えは、「原則として、増築する面積に関わらず、建築確認申請は必要」です。

しかし、地域や建物の規模によっては、特例が適用されることがあります。

しかし、クリニックの場合は注意が必要です。建築基準法では、「用途変更」という概念があります。例えば、これまで物置だったスペースを「診察室」や「リハビリ室」に用途変更する場合、面積に関わらず、建築確認申請が必要となる場合があります。

注意が必要なケース

以前、あるクリニックで、増築面積が10平方メートル以下だったため、申請が不要だと考えて工事を進めようとした先生がいました。しかし、その増築部分が待合室に繋がる廊下であり、「既存の建物の主要な用途部分と一体となる」とみなされ、建築確認申請が必要なケースでした。

「大丈夫だろう」という自己判断は非常に危険です。

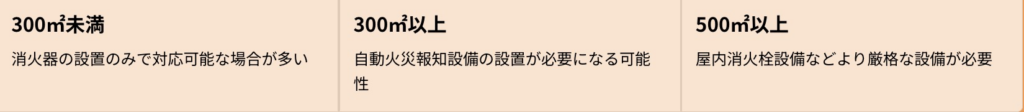

消防法との戦い:面積増加で「特定防火対象物」になるリスクと対策

増築・改修で意外と見落としがちなのが、消防法です。消防法では、建物の用途や面積に応じて、設置すべき消防設備(消火器、自動火災報知設備、スプリンクラーなど)が定められています。

特に、クリニックのような「不特定多数の人が出入りする建物」は、消防法上、「特定防火対象物」に分類されます。

例えば、これまで消火器の設置だけで良かったクリニックが、増築によって「自動火災報知設備」や「屋内消火栓設備」の設置が必要になることもあります。

これらの設備は、設置費用も維持費用も高額になります。また、増築する場所によっては、避難経路の確保や、防火扉の設置が必要になるなど、建築基準法と消防法の両方でクリアすべき課題が発生します。

建築・消防のダブルチェック:スムーズな申請のための専門家連携

このような複雑な法規制をクリアするためには、「建築と消防のダブルチェック」が不可欠です。

私たちは、クリニックの増築計画を立てる際、建築士だけでなく、消防設備の専門家とも連携し、初期段階で全ての法規制上の課題を洗い出します。

「増築した部分だけでなく、既存の建物全体も消防法の基準を満たしているか、再確認しましょう。」この一言が、後々の大きなトラブルを未然に防ぎます。増築は、単に建物を大きくするだけでなく、「建物全体の法的リスクを見直す」絶好の機会でもあるのです。

「現場目線」で考えるクリニック増築・改修

建築会社選びの決定打

銀行や医療機器メーカーは教えてくれない「使い勝手」の視点

クリニックの開業や増築を考える際、多くの先生は、まず銀行や医療機器メーカーに相談されるでしょう。

では、誰が「現場の使い勝手」を考えてくれるのか? それは、私たちのような、クリニック建築を専門とする建築会社です。

これらは、現場で日々働く先生やスタッフにしか分からない、「生きている間取り」の視点です。

私たちが大切にしている「現場発想」の間取り設計

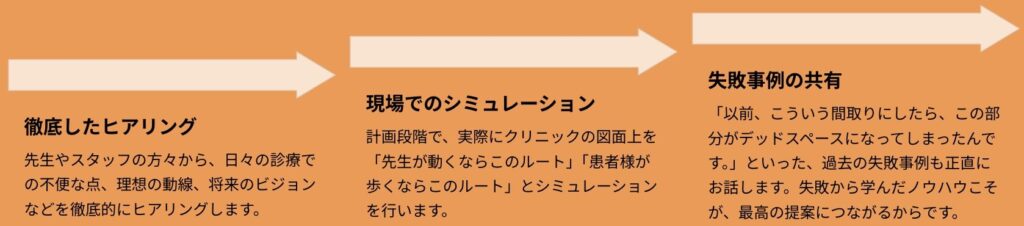

アーキテクトプロ(ハゼモト建設)では、常に「現場発想」を大切にしています。

私たちは、単に「図面通りの建物」を建てるのではなく、「先生方の理想の診療を実現できる空間」を創り出すことを目指しています。

北九州市・下関市・福岡市での実績:アーキテクトプロに相談するメリット

私たちが北九州市、下関市、福岡市近郊という地域に特化して活動しているのには、理由があります。

地域特有の建築事情

この地域特有の気候(台風対策)、地盤(軟弱地盤対策)、行政の建築規制などを熟知しています。これにより、無駄な工期やコストを削減できます。

顔の見える関係

地域密着で活動することで、先生方や協力業者と「顔の見える」関係を築くことができます。困ったことがあれば、すぐに駆けつけられるフットワークの軽さも強みです。

「櫨本さんに相談してよかった。銀行やメーカーさんの話だけでは分からなかった、本当に重要なことを教えてもらえた。」これは、以前、下関市で開業された先生からいただいた、最高の褒め言葉です。

まとめ

クリニック増築・改修の成功は「準備」と「プロとの連携」で決まる

今回のコラムでは、クリニックの増築・改修で先生方が直面するであろう、7つの課題と解決策についてお話しました。

銀行や医療機器メーカーは、資金や機器のプロです。しかし、建物のプロではありません。クリニックの増築・改修を成功させるためには、先生の「理想」と、建築のプロである私たちの「現実的な知識と経験」が、密に連携することが不可欠です。

もし、この記事を読んで、少しでも「うちのクリニックも大丈夫かな…?」と不安に思われたら、いつでもお気軽にご連絡ください。北九州市、下関市、福岡市近郊のクリニック建築なら、私たちは先生の最強のパートナーとなれる自信があります。

アーキテクトプロ(ハゼモト建設)は、先生方のクリニック経営の未来を、建築という側面から全力でサポートします。